Ciudad Imperial

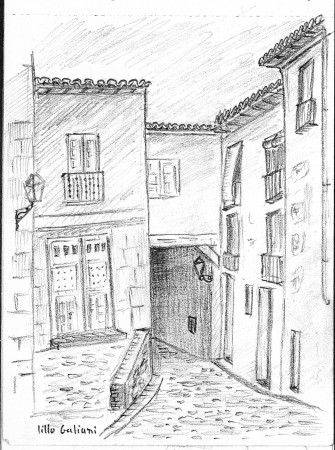

Siempre que puede vuelve a ella, Toledo la Imperial, cuyas raíces históricas se hunden profundamente, más que en ninguna ciudad española. Hermosísima y brumosa mañana otoñal cercana al invierno. El empedrado brillante, bruñido, resbaladizo, lamido por la niebla; la temperatura agradable para deambular. Lleva algún tiempo callejeando por calles, callejones, callejuelas y callejas, sin rumbo. Juega a perderse, gira a izquierda, derecha o sigue de frente, al albur. Si desemboca en una plazuela, toma al azar cualquier calle de las que desembocan en ella y continúa caminando. Se interna en barrios intrincados, laberínticos y solitarios. Atraviesa angostos callejones por donde no podría transitar un asnillo con sarrietas y las tejas de un alero pueden conversar con las de enfrente sin levantar mucho la voz. Y en este decorado real, el silencio y soledad mañanera le trasportan, dando saltos, a otros tiempos, a otras épocas, sin orden cronológico… Aquél que se acerca entre la niebla, barba luenga y blanca, bonete en la cabeza y pergaminos bajo el brazo es, nada menos que Samuel Leví, ilustre dignatario de Pedro I –el Cruel para sus detractores, el Justiciero para sus partidarios-. Viene de inspeccionar las obras de la nueva Sinagoga del Tránsito, que él ha mandado construir con el permiso del Rey. Más abajo, cerca del Museo del Greco se topa con la broncínea cabeza de este ilustre judío.

Siempre que puede vuelve a ella, Toledo la Imperial, cuyas raíces históricas se hunden profundamente, más que en ninguna ciudad española. Hermosísima y brumosa mañana otoñal cercana al invierno. El empedrado brillante, bruñido, resbaladizo, lamido por la niebla; la temperatura agradable para deambular. Lleva algún tiempo callejeando por calles, callejones, callejuelas y callejas, sin rumbo. Juega a perderse, gira a izquierda, derecha o sigue de frente, al albur. Si desemboca en una plazuela, toma al azar cualquier calle de las que desembocan en ella y continúa caminando. Se interna en barrios intrincados, laberínticos y solitarios. Atraviesa angostos callejones por donde no podría transitar un asnillo con sarrietas y las tejas de un alero pueden conversar con las de enfrente sin levantar mucho la voz. Y en este decorado real, el silencio y soledad mañanera le trasportan, dando saltos, a otros tiempos, a otras épocas, sin orden cronológico… Aquél que se acerca entre la niebla, barba luenga y blanca, bonete en la cabeza y pergaminos bajo el brazo es, nada menos que Samuel Leví, ilustre dignatario de Pedro I –el Cruel para sus detractores, el Justiciero para sus partidarios-. Viene de inspeccionar las obras de la nueva Sinagoga del Tránsito, que él ha mandado construir con el permiso del Rey. Más abajo, cerca del Museo del Greco se topa con la broncínea cabeza de este ilustre judío.

Sin embargo, poco después, se cruza con los hermanos, también judíos, David y Daniel, ambos expertos en la fabricación de relojes, astrolabios y otros aparatos de medición. Les oye comentar con amargura cómo, en poco tiempo, tendrán que abandonar su taller, sus bienes y sus casas si no se convierten a la religión cristiana y abdican de la suya; así lo ordenan sus Altezas Reales Isabel y Fernando, los Reyes “Católicos”. ¿Dejarán su amada Shefarat y partirán al destierro? O abandonarán sus convicciones y creencias, ¡Atroz disyuntiva!

Y quién es aquél que se acerca, con paso lento; cabellos rizados, bigote y perilla, carpeta bajo el brazo pensativo y con aire melancólico… ¿Gustavo? ¡Gustavo Adolfo Bécquer! Pasea por aquellos andurriales para inspirarse en sus leyendas de Toledo y para tomar apuntes, porque Gustavo Adolfo es un excelente dibujante, hijo y hermano de afamados pintores.

Pero el ruido de un motor le saca de su ensimismamiento, tiene que subirse al batiente pétreo de una puerta para dejar paso a un coche. Los antiguos toledanos, no edificaron pensando en impensables y diabólicos vehículos a motor sino para que, en sus angostas calles, las horas de incidencia solar, en los calurosísimos días estivales, fueran las menos. A propósito de Bécquer y su carpeta, nota el ligero peso de su mochila abrazada a su espalda; y cae en la cuenta de que además del placer de pasear, venía con la no menos, para él, placentera intención de tomar apuntes de algunos de los miles y miles de motivos que esta ciudad ofrece al amante del dibujo o la pintura. Ha llegado a través del oscuro Cobertizo Paso de las Doncellas a una minúscula, silenciosa y recoleta plazuela de viejas fachadas; un pequeño azulejo en una pared indica: Plaza de la Cruz. Mecánicamente saca un bloc de dibujo y comienza a garabatear sobre el papel. El cielo brumoso no le permite grandes contrastes ni sombreados en el boceto. Una vez terminado, sigue deambulando; la niebla ha ido diluyéndose y, sin esperar a la tarde para dar veracidad al refrán, ha dejado paso al sol.