El último herrero

Su quehacer y aficiones cotidianas eran pasear por las calles del centro apoyado en su bastón y mirar escaparates, leer hasta donde su cansada vista le permitía y sobre todo, cuidar las plantas de su deshabitada pero impoluta casa porque vivía con sus hijos desde que enviudó. Cada mañana del riguroso verano, regaba amorosamente las flores de los arriates y decenas de tiestos y macetas; guardaba los huesos de cualquier fruta y los sembraba, después observaba curiosa y complacidamente la germinación, el proceso vital. Paradójicamente sus encallecidas manos cuidaban con primorosa delicadeza su vergel privado, y por unas horas, su diario y apacible retiro cenobial.

Pero ya no llevará flores a la tumba de su hermano, de mi padre, como hacía siempre en la fecha de su fallecimiento. Siete años mayor que aquél, le ha sobrevivido doce y su cansado corazón se ha parado a los 91, a dos semanas de poder cumplir con la ofrenda floral a mi progenitor. Estas aficiones, su figura pequeña, menuda, liviana y su carácter afable, poco dicen ni se correspondían con el rudo oficio que practicó desde que era un niño hasta diez años más tarde de la jubilación oficial. Era mi querido tío Fernando, “El maestro herrero”, como era conocido y como se refería antaño la gente a los artesanos, anteponiendo ese hermoso nombre al de su especialidad.

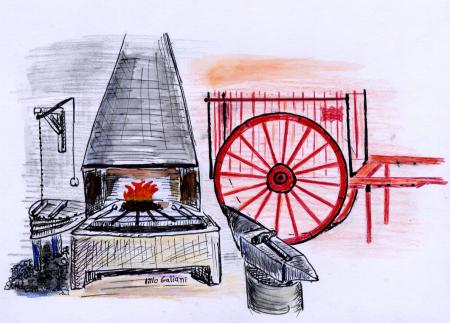

Mi padre y él llegaron a este pueblo desde la cercana Carrizosa y, aquí se establecieron; el uno carretero, el otro herrero. Mi padre construía el maderamen de los carros; pinas y rayos en dura madera de encina; pulidas estacas para los laterales en madera de haya; cubos, varales, tentemozos y tableros en recia y tenaz madera de olmo, muchos de ellos cortados a orillas del Jabalón. Mi tío guarnecía la madera con cellos, aros, torcedores, roblones, vilortas, remaches, bocines y dos cañoneras embutidas en los cubos para albergar los pezones, engrasados con sebo, del pesado eje. Alquimista del fuego, no transmutaba los metales pero, cual menudo Hefaístos, domeñaba, forjaba y sometía a su antojo al hierro candente con su pesado martillo. Ignoraba el valor de la letra griega “pi,” desconocía el coeficiente de dilatación lineal de los metales, pero las tardes de poner aros en el taller de mi padre -una fiesta para mí- las gruesas llantas de macizo hierro, tras ser calentadas casi al rojo con gavillas, coincidían milimétricamente en la circunferencia de las ruedas. De aquél taller paterno salían, ante mi pasmo, admiración y orgullo infantil, deslumbrantes, hermosísimos y majestuosos carros de fuego; la madera pintada de rojo vivo con filetes azules o amarillos, los hierros, de negro brillante. Sus trabajos fueron clave para el transporte de la uva en aquellos lejanos días, ellos forman parte de la historia económica y vinatera de nuestra muy heroica ciudad. Mi padre siempre lo llamaba cariñosamente “Chiquete” o “Fogonazo”; yo, desde que descubrí “La fragua” de Velázquez en el bachiller, presumía ante mis compañeros de tener un tío “Vulcano” aunque no se parecía en nada al del lienzo. Dos hombre buenos, dos buenos hombres, dos artesanos honrados, dos “Maestros”.

Por ellos me aficioné a la materia, a las formas corpóreas, a los volúmenes palpables, a la escultura; para mis primeros trabajos en hierro, mi tío me prestó su fuego, su yunque y su martillo, me habló de la gama de rojos,naranjas y amarillos que toma el hierro en la fragua, del temple del acero, de las soldaduras a calda; además, hablábamos de artesanía (realizaba hermosas miniaturas en hierro y bellas sortijas y sellos de plata), de política y religión, él era muy creyente. Ahora, cansado, nonagenario, se ha ido, tranquilamente, silenciosamente, dulcemente … Adiós tío Fernando.